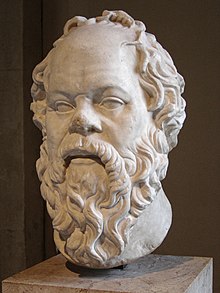

Socrate

| Socrate (Σωκράτης) | |

| Philosophe occidental | |

| Antiquité | |

| Naissance | 470 avant J.-C. |

|---|---|

| Décès | 399 av. J.-C. (Athènes) |

| Principaux intérêts | Éthique, politique, amour influencé par = Anaxagore de Clazomènes, Prodicos |

| Idées remarquables | Maïeutique, ironie |

| A influencé | Platon, Xénophon, Antisthène, les socratiques et la plupart des philosophes occidentaux |

| Adjectifs dérivés | socratique |

| modifier |

|

Socrate (en grec Σωκράτης / Sōkrátēs) est un philosophe de la Grèce antique (Ve siècle av. J.-C.), considéré comme l’un des inventeurs de la philosophie morale et politique. Il n’a cependant laissé aucune œuvre écrite ; sa philosophie s’est transmise par l’intermédiaire de témoignages indirects (en particulier par les écrits de ses disciples Platon et Xénophon).

|

|

Biographie

Éléments biographiques[]

Socrate naquit en 470 av. J.-C. (troisième année de la 77e olympiade), à la fin des guerres médiques, sans doute au mois de mai (6 du mois thargélion), près d’Athènes, dans le dème d’Alopèce, dème qui faisait partie de la tribu d’Antiochide. Son père, Sophronisque, était sculpteur ou tailleur de pierres, et sa mère, Phénarète, sage-femme. Socrate avait un demi-frère, Patroclès, fils du premier mari de sa mère. Peu de choses de sa jeunesse sont connues. Il reçut sans doute une éducation classique, que la loi athénienne obligeait un père à donner à son fils : gymnastique, musique (chant, danse[1], apprentissage de la lyre[2]) et grammaire, ce qui implique l’étude d’Homère, d’Hésiode et d’autres poètes. Diogène Laërce cite le début d’un péan et d’une fable attribués à Socrate :

« Apollon Délien, salut, et Artémis, enfants illustres.

Ésope dit une fois aux habitants de la ville de Corinthe

de ne pas juger la vertu à l’aune de la sagesse d’un verdict populaire[3]. »

Socrate semble ne pas s’être contenté de cette éducation. D’après Maxime de Tyr, Socrate s’adressa à toutes sortes de maîtres dès sa jeunesse. Chose peut-être remarquable en ce temps, parmi ses maîtres, Socrate place plusieurs femmes. D'abord, vers 440 av. J.-C., Diotime, prêtresse de Mantinée, lui enseigna la science de l’amour, mais cette femme est peut-être un personnage inventé par Platon. Ensuite, Socrate fréquenta, de 441 av. J.-C. à 429 av. J.-C., Aspasie, la compagne de Périclès, célèbre tant par sa beauté que par son esprit. Socrate se serait instruit tout au long de sa vie : il dit être le disciple de Prodicos de Céos[4], et il fréquenta les sophistes (Protagoras, Hippias d'Élis). Il aurait appris la poésie avec Événos de Paros, l’agriculture auprès d’Ischomaque et la géométrie avec Théodore de Cyrène, qui fut l'un des maîtres de Platon également. Il aurait été le disciple à Samos du physicien Archélaos de Milet. Il disait ne rien comprendre à Héraclite. Ces renseignements doivent cependant être considérés avec prudence, car les témoignages, sur ces points comme sur d’autres, ne concordent pas toujours. On a notamment souligné le ton ironique de Socrate lorsqu’il prétend être le disciple de quelqu’un[5]. Selon plusieurs témoignages, il est possible que Socrate ait exercé d’abord le métier de sculpteur, on lui attribue à tort ou à raison une statue des Grâces qui se trouvait devant l’Acropole[6]. D’après d’autres témoignages, il aurait été banquier. Selon Démétrius de Byzance, c’est Criton qui lui permit de vivre dans un certain loisir pour se consacrer à la philosophie. Il semble avoir disposé ainsi d’une fortune plutôt confortable. En revanche, d’après Platon, Socrate aurait vécu dans une grande pauvreté, et cette affirmation est confirmée par Xénophon[7]. Ce point est également confirmé par les surnoms dont l’affublent les comiques (cf. Eupolis ou Aristophane) : "le gueux", "le mendiant", "le va-nu-pieds", etc. Il a également été présenté comme un clochard, sale, se faisant battre par des individus exaspérés par sa manie de la discussion. Il semble qu’il se soit intéressé d’abord à la philosophie de la nature et aux spéculations de nature physique. Cet intérêt aurait été suscité par la rupture qu'entretenaient les philosophes pré-socratiques avec le surnaturel et le monde des dieux qui prévalaient jusqu'alors. Mais il semble qu'il ait ensuite été déçu par les explications purement causales d’Anaxagore[8], et il s'éloigna rapidement de ces physiciens, déplorant leur explication matérialiste et le côté limité de leurs méditations basées uniquement sur la nature (φύσις). L'Apologie de Socrate affirme qu’il ne s’est jamais intéressé à de telles recherches, mais, dans son désir de justification, il est possible que Platon ait omis certains aspects de la jeunesse de Socrate, qui lui étaient peut-être même inconnus. Il semble aussi s’être particulièrement intéressé à l’art de distinguer le sens des mots, art enseigné par Prodicos, bien qu’il s’y réfère quelquefois avec ironie.[9]

Vers 435 av. J.-C., il commença à enseigner, dans la rue, dans les gymnases, les stades, les échoppes, au gré des rencontres. Vivant pauvrement[10], n’exerçant aucun métier, il parcourait les rues d’Athènes vêtu plus que simplement et sans chaussures, dialoguant avec tous, en cherchant à les rendre plus sages par la reconnaissance de leur ignorance : « Ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir » (« ἅ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι[11] »). Il prétend avoir reçu pour mission d’éduquer ses contemporains : c’est Apollon « qui lui avait assigné pour tâche de vivre en philosophant, en se scrutant lui-même et les autres »[12].

En 432 av. J.-C., il sauve la vie d’Alcibiade, lors de la bataille de Potidée; en 430 av. J.-C., il est hoplite (fantassin) à Samos aux côtés de Périclès.

Il eut de nombreux disciples, dont :

- Isocrate pendant un courte période ;

- Cébès,

- Criton

- Phédon d'Élis,

- Xénophon,

- Euclide de Mégare,

- Alcibiade dès 431 av. J.-C.,

- Charmide,

- Critias,

- Platon dès 407 av. J.-C., . Il enseignait, ou plus exactement questionnait, gratuitement — contrairement aux sophistes, qui enseignaient la rhétorique moyennant une forte rétribution. Cette mission faisait de lui à ses yeux le seul citoyen véritable, c’est-à-dire le seul qui s’interroge sérieusement sur la vie politique. Il s’opposait en cela au caractère démagogique de la démocratie athénienne qu’il voulait secouer par son action. Sa manie du questionnement ne cessait du matin au soir, car il était « attaché aux Athéniens par la volonté des dieux pour les stimuler comme un taon stimulerait un cheval »[13].

Aristophane se moqua de lui dans sa pièce Les Nuées (423 av. J.-C.). Il intervint à la bataille d’Amphipolis aux côtés de Cléon en 422 av. J.-C., et l’année 420 av. J.-C. reste très importante puisque la Pythie de Delphes avait répondu à son ami d’enfance Chéréphon : «Il n'y a pas d'homme plus sage que Socrate»[14]. Cette mission divine s’exprime également par le démon de Socrate, un signe divinatoire, une sorte de voix intérieure qui lui révèle les actes dont il faut s’abstenir[15]. Vers 416 av. J.-C., donc âgé, il se maria avec Xanthippe, qui passe pour une femme particulièrement acariâtre et dont il eut un fils, Lamproclès. Il fit peut-être un second mariage, avec Myrtho,[16]qui lui aurait donné deux autres fils[17].

Durant la guerre du Péloponnèse, en 424 av. J.-C., il sauva Xénophon, à la bataille de Délion, qui voit les Thébains vaincre les Athéniens. C’est vers ces années 407 av. J.-C. que Platon devint son disciple. En 406 av. J.-C., Socrate était président du Conseil des Cinq-Cents. Un de ses disciples, Euclide de Mégare, en 405 av. J.-C., fonda la première école des Petits socratiques : le mégarisme. Sous la tyrannie des Trente, qui dura huit mois, il lui fut interdit d’enseigner. On lui intima l’ordre de procéder à l’arrestation d’un citoyen, Léon, qu’il considérait comme innocent[18]. Il refusa de se soumettre à cet acte inique. Il échappa par chance aux purges des Trente.

Les dix dernières années de la vie de Socrate sont presque totalement inconnues. En 400 av. J.-C., un autre disciple, le provoquant Antisthène, fonda la deuxième école des Petits socratiques : le cynisme. L’année suivante, Aristippe fonda la troisième école : cyrénaïsme.

Le procès de Socrate

Plusieurs membres de la classe dirigeante athénienne affirmèrent voir en lui un esprit pervertissant les valeurs moralestraditionnelles et donc un danger pour l’ordre social. En avril 399 av. J.-C., Socrate se vit accuser par Mélétos[19], ainsi que deux de ses amis (Lycon et Anytos), des deux crimes suivants, découpés en trois chefs d'accusation[20]

- « ne pas reconnaître les dieux que reconnaît la cité » : Selon ses accusateurs, Socrate nie les dieux. Cette accusation doit être mise en relation avec la remise en question générale induite par la sophistique;

- introduire « des divinités nouvelles »: Socrate croyait en un démon personnel, une voix ou un signe qui le prévenait. Mais il est loin d’être clair qu'il lui attribuait une nature divine;

- « corrompre les jeunes gens » : il enseigne les deux faits cités ci-dessus (d’autant que certains de ses disciples ont été de mauvais citoyens, comme Alcibiade, Critias, Charmide)[21].

Ce procès ne peut se comprendre qu’en fonction du contexte historique. En 404 av. J.-C., au terme des guerres du Péloponnèse, Athènes avait subi une défaite catastrophique face aux Spartiates, qui imposèrent le régime des Trente. Outre les trahisons des disciples cités plus haut, beaucoup attribuèrent cette défaite et ses conséquences à une prétendue perte des valeurs traditionnelles. Dans cette perspective, on trouva rapidement des boucs émissaires : les sophistes. On brûla, par exemple, une partie des œuvres de Protagoras. Socrate fut assimilé à l’un d’entre eux, particulièrement influent sur les consciences. C’est dans cette ambiance de chasse aux sorcières, raconté par Mansour Rahbani dans sa pièce de théâtre Les derniers jours de Socrate, que s’engagea son procès.[22]

Il se déroula en deux temps. Dans un premier temps, 501 jurés furent réunis pour son jugement. Socrate refusa de lire un discours de défense qui avait été écrit à son attention par Lysias. Il aurait dit à Lysias à ce propos : « C’est comme une belle paire de chaussures qui ne m’irait pas ». Socrate préfère alors raconter sa vie aux jurés (Platon, Apologie de Socrate, 20d-22b). Cette attitude lui vaut d’être jugé coupable avec 281 voix contre lui. Dans un second temps, il est question de choisir la peine encourue par Socrate reconnu coupable : au choix la mort (ce que souhaitent ses accusateurs), ou de payer une amende. Pour inciter les parties à une plus grande modération, les juges devaient, non pas déterminer leur propre sentence, mais choisir parmi les propositions des deux parties du procès (l’accusateur Mélétos, l’accusé Socrate) celle qui leur paraissait la plus raisonnable. Socrate avait donc la possibilité de proposer une peine qui pût être acceptée par les juges. Socrate se dit alors d'accord pour payer une amende d'une mine (100 drachmes), puis 30 mines lorsque Platon, Criston, Critobule et Apollodore lui firent signe immédiatement après. Lorsqu'il fixa son amende à une mine dans un premier temps, il n'était pas question de moquerie, loin de là... Socrate le dit lui-même depuis le début de son apologie: il est pauvre, il a même besoin qu'on le nourrisse. À noter qu'avant de proposer une amende comme peine, il proposa ce qui lui sembla le plus juste à ses yeux comme peine : il disait qu'avec ce qu'il avait fait pour la cité, il méritait d'être hébergé et nourri au Prytanée pour le reste de ses jours (cf. Platon, Apologie de Socrate, 36d-37b). Cette attitude finit par exaspérer les juges qui y voyaient peut-être de l'arrogance (or Socrate n'a pas arrêté de rappeler tout au long de son procès que ce n'était que vérité), et Socrate fut condamné à mort avec 60 voix de plus. Socrate se vit alors condamné à boire un poison mortel, la ciguë. Ayant eu, pendant son emprisonnement, l’occasion de s’enfuir, il refusa de le faire au motif que le respect des lois de la cité était plus important que sa propre personne.[23] Lorsque Socrate entendit Xanthippe se plaindre, en invoquant que cela était injuste, il lui répondit : «Aurais-tu préféré que ce soit justement ? Anytos et Mélétos peuvent me tuer, ils ne peuvent me nuire.»

La mort de Socrate

Socrate mourut en mai ou juin 399 av. J.-C., condamné à boire la ciguë, comme le rapporte Xénophon dans les Mémorables : « Je me suis souvent demandé par quels arguments les accusateurs de Socrate ont persuadé les Athéniens qu’il méritait la mort comme criminel d’État. » Il passa les jours qui précédèrent sa mort à dialoguer avec ses amis, comme en témoigne le Criton de Platon. Son dernier jour est raconté dans le Phédon : il s’agit d’un dialogue sur l’immortalité de l’âme, dont la morale est que le sage doit espérer en un séjour divin après la mort. Il affirma avant sa mort « [croire] aux dieux athéniens comme n’y croit aucun de [ses] accusateurs »[réf. nécessaire] et dit cette dernière phrase à Criton : « Criton, nous sommes le débiteur d'Asclépios pour un coq ; eh bien ! payez ma dette, pensez-y »[24]. Asclépios ou Esculape étant le dieu de la médecine, il est possible que cette dernière parole signifie (dans le contexte de la philosophie platonicienne) « il faut remercier le dieu d’avoir donné aux Hommes la capacité de prendre soin d’eux-mêmes » (sur cette capacité). Nietzsche a donné une autre interprétation de cette parole : « Criton, la vie est une maladie » (Le gai savoir) ; Nietzsche voit en Socrate un philosophe qui nie le caractère dionysiaque de la vie. Les Athéniens, par la suite, prirent très mal la condamnation de Socrate. Ceux qui avaient participé à sa condamnation furent bannis de la cité et une statue fut érigée pour perpétuer son souvenir. Les récits de Platon et de Xénophon sur le sujet se sont révélés plus durables que celle-ci.

La mort de Socrate est un fondement de la philosophie moderne, des attitudes et comportements face à la mort elle-même ; les héros homériques laissent place aux héros pensants, mourir pour ce que l’on croit devient, à l’époque, aussi prestigieux que de mourir par les armes. C’est par sa mort que Socrate influença le monde. Dans sa Lettre 7, Platon constate la mort injuste de Socrate et déclare que « les maux ne cesseront pas pour les humains avant que les authentiques philosophes n'arrivent au pouvoir ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement »[25].

Les Grands socratiques fonderont leur école plus tard : ce sera l’Académie de Platon et le Lycée d’Aristote (qui ne connut pas Socrate).

Son caractère

Socrate était physiquement laid : chauve, il ressemblait à un satyre ou à Silène (cf. Le Banquet). Un tel visage était moralement scandaleux, car la laideur était considérée par les physionomistes de l’époque comme l’indice de l’intempérance et du vice :

« [...] Ne savons-nous pas le jugement que porta un jour de Socrate le physionomiste Zopyre, qui faisait profession de connaître le tempérament et le caractère des hommes à la seule inspection du corps, des yeux, du visage, du front ? Il déclara que Socrate était un sot et un niais, parce qu'il n'avait pas la gorge concave, parce que tous ses organes étaient fermés et bouchés ; il ajouta même que Socrate était adonné aux femmes ; ce qui, nous dit-on, fit rire Alcibiade aux éclats[26]. »

Cette observation renseigne sur les préjugés qui avaient cours en Grèce sur l’apparence physique, elle donne aussi de précieux renseignements sur le caractère de Socrate grâce sa réponse rapportée par Cicéron :

« Zopyre, qui se donnait pour un habile physionomiste, l’ayant examiné devant une nombreuse compagnie, fit le dénombrement des vices qu’il découvrait en lui et chacun se prit à rire, car on ne voyait rien de tout cela dans Socrate. Il sauva l’honneur de Zopyre en déclarant que véritablement il était porté à tous ces vices, mais qu’il s’en était guéri avec le secours de la raison[27]. »

Son caractère violent est confirmé par un des témoignages les plus directs connus, celui de Spintharos : son fils rédigea les souvenirs de celui-ci sur Socrate dont il était le contemporain :

« Nul n’était plus persuasif grâce à sa parole, au caractère qui paraissait sur sa physionomie et, pour tout dire, à tout ce que sa personne avait de particulier, mais seulement tant qu’il n’était pas en colère ; lorsque cette passion le brûlait, sa laideur était épouvantable ; nul mot, nul acte dont il s’abstînt alors[28]. »

Selon Émile Bréhier (Histoire de la philosophie), cette nature violente qu’il a maîtrisée explique sans doute la fascination qu’il exerça sur des hommes aussi ardents qu’Alcibiade et Platon.

La philosophie de Socrate

Les interprétations de la pensée de Socrate sont assez diverses. Il est vu par les yeux de ses proches, de ses biographes, de ceux qui en ont proposé une lecture, et des différents courants qui se sont réclamés de lui après sa mort. Le plus ancien de tous les témoignages est Les Nuées d’Aristophane, qui date de 423, alors que Socrate avait quarante-sept ans. Il avait plus de soixante ans quand il rencontra Platon.

Comment Socrate lui-même se voyait-il, lui dont l’inscription delphique « Connais-toi toi-même » était la devise, voilà une question difficile, souvent ensevelie sous la multitude des interprétations. Néanmoins, il est possible en confrontant ces interprétations de formuler quelques hypothèses relativement solides (ainsi, certains points sont connus par des témoignages d’une fiabilité relativement sûre) et de présenter les divers aspects de la philosophie de cet homme, tels qu’ils ont été compris, même s’ils paraissent contradictoires.

Les sources

La plupart des choses que nous savons sur Socrate proviennent d’informations récurrentes dans les sources secondaires : les dialogues de Platon, l’un des élèves de Socrate ; les œuvres de Xénophon, l’un de ses contemporains ; et des écrits d’Aristophane et d’Aristote. Rien de ce que Socrate a lui-même écrit n’a survécu. Aristophane était un célèbre satiriste, ses propos sur Socrate sont donc peut-être biaisés, exagérés ou même totalement faussés ; une autre difficulté vient du fait que la tradition de la pensée grecque voulait que les penseurs attribuent leurs propres idées, théories ou même leurs propres traits mentaux à leurs maîtres, une tradition que Platon semble avoir suivie. Gabriele Giannantoni, dans ‘Socratis et Socraticorum Reliquiae’, son œuvre monumentale publiée en 1991, tente de rassembler les moindres semblants de preuves concernant Socrate, y compris des matériaux attribués à Aeschines Socraticus, Antisthène et un certain nombre d’autres personnes supposées l’avoir connu. La méthode socratique : Sa contribution la plus importante à la pensée occidentale est peut-être la méthode dialectique (consistant à répondre à une question par une question) d’investigation, connue comme la méthode socratique ou méthode de l’élenchos, qu’il applique largement à l’examen de concepts moraux centraux tels que le Bien et la Justice, concepts qu’il utilise constamment sans les définir réellement. Cela fut décrit par Platon dans les dialogues socratiques. C’est pourquoi Socrate est sans cesse considéré comme le père de la philosophie politique, de l’éthique ou philosophie morale, et comme source de tous les thèmes principaux de la philosophie occidentale en général. Selon cette méthode, une série de questions est posée pour aider une personne ou un groupe à déterminer leurs croyances présupposées et l’étendue de leur savoir. La méthode socratique est une méthode négative par élimination d’hypothèses : les meilleurs hypothèses sont ainsi fondées en identifiant clairement et en éliminant celles qui mènent à des contradictions. Elle cherchait à forcer chacun à examiner ses propres croyances et leur validité. C’est ainsi que Socrate a dit un jour : « Je sais que vous n’allez pas me croire, mais la plus haute forme de l’excellence humaine est de se questionner soi-même et de questionner les autres[29].

Les premiers témoignages

Le témoignage le plus ancien est constitué par la pièce d'Aristophane, Les Nuées, une pièce représentée en 423 av. J.-C. à laquelle Socrate a pu assister. Platon la lui fait citer dans son Apologie de Socrate.

Outre les dialogues socratiques, on peut distinguer trois types de représentations de Socrate chez Platon :

- Défense de Socrate (Apologie de Socrate, Criton, Euthyphron) ;

- Idéalisation de Socrate (Phédon, Le Banquet, Théétète, Parménide) ;

- Socrate, porte-parole de la doctrine de l’Académie (Gorgias, La République).

On doit à Xénophon, un disciple de Socrate et contemporain de Platon, un témoignage historique de la vie de Socrate qui est parfois jugé assez médiocre (par exemple par son traducteur Chambry) en tant que document sur sa pensée. Xénophon a laissé une courte Apologie de Socrate et surtout les Mémorables. Il y a débat pour savoir si Xénophon, n'étant pas philosophe, ne présente pas un témoignage plus objectif de Socrate que ne le fait Platon.[réf. nécessaire]

Il reste également des fragments de dialogues socratiques de Phédon (parmi ses œuvres : Simon), d’Eschine et quelques données d’Aristote.

Autres traditions

Certaines traditions hostiles à Socrate fournissent quelques éléments :

- un pamphlet de Polycrate de Samos écrit en 390 ;

- hostilité des Épicuriens (voir Cicéron, Brutus, 85) :

- Philodème de Gadara blâme l’ironie socratique comme une forme d’orgueil ;

- Porphyre de Tyr, Histoire des philosophes, fragments 8 et 9 ;

- Libanios (un rhéteur).

Socrate et la physique[modifier]

Rien n'est connu avec certitude des idées de Socrate jeune, ni même du Socrate de la maturité. Les témoignages sur ces points ne s’accordent pas, mais on peut faire quelques hypothèses. Dans le Phédon et dans les Nuées, Socrate est censé s’être d’abord intéressé aux spéculations de la physique.

Mais cet intérêt est catégoriquement nié dans l’Apologie de Socrate, et le caractère historique de cette dernière œuvre semble devoir la rendre plus fiable que les œuvres d’un comique (Aristophane) ou d’un disciple qui met, dans le Phédon, dans la bouche de son maître sa propre théorie des Idées.[réf. nécessaire] Bien plus, dans l’Apologie, Platon fait dire à Socrate que si beaucoup le prennent pour un physicien ou un sophiste, c’est que ses ennemis l’ont fait passer pour tel ; et il existe également un témoignage d’Aristote qui va en ce sens[30].

Il semble possible d’inférer de l’ensemble de ces témoignages que, si Socrate connaissait vraisemblablement les théories physiques, il s’est toutefois essentiellement préoccupé de questions bien différentes tout au long de sa vie, en déclarant vaines et contradictoires les spéculations des physiologues sur l’unité et la multiplicité, sur le repos et le devenir de l’être, etc. Ce rejet de la physique ne semble pas être particulièrement spécifique à Socrate : selon Émile Boutroux, les Grecs étaient un peuple politique, artiste et religieux ; la physique ne faisait pas essentiellement partie de leur culture.

Selon Xénophon (Mémorables), Socrate divisait les choses en deux : les choses humaines (la piété, la beauté, le juste, les questions politiques, etc.) et les choses divines (la formation du monde par exemple). Nous pouvons connaître les premières par le raisonnement, mais la connaissance des secondes est réservée aux dieux. On voit là le caractère religieux de la pensée socratique : les physiciens renversent l’ordre divin de la connaissance, et leurs recherches sont donc impies.

Socrate est aussi celui qui substitue aux causes physiques des présocratiques des causes finales expliquant les phénomènes naturels et moraux. Il est l’auteur d’une métaphysique spiritualiste (cf. Phédon). Socrate loue en effet l’idée d’Anaxagore selon lequel il existe une cause ordonnatrice et rejette toute notion de cause mécanique.

Néanmoins, Socrate ne rejette pas pour autant l’idée de science. Quand il fait objection aux physiologues, c’est pour demander si ceux-ci estiment connaître assez les choses humaines pour se sentir le droit de spéculer sur ce qui est de l’ordre du divin. Il est donc certain que Socrate retient l’idée de science, mais qu’il en change l’objet en l’appliquant aux hommes : il conserve la forme de la recherche physique, mais il en rejette le fond.

Socrate et les sophistes

Il en va d’une manière assez similaire en ce qui concerne son attitude envers la sophistique : Socrate ne rejette pas toute la sophistique. En effet, pour Socrate, la sophistique est un art royal[31]. Aristophane va même ironiquement jusqu'à le présenter comme faisant partie des sophistes [32]. Mais Socrate procède à une distinction entre la fin et les moyens.

La fin de la sophistique est de faire des hommes capables de bien parler et de bien agir, capables de gérer les affaires publiques et les affaires domestiques. Socrate approuve ce but ; il est entièrement d’accord avec les sophistes pour dire que l’homme ne doit s’occuper que des affaires qui le concernent, i.e. ce qui concerne l’homme en tant qu’homme et sa culture. L’idée que se font les sophistes de l’instruction est ainsi de cultiver en l’homme des facultés universelles. Cependant, au contraire des sophistes, Socrate ne valorise pas l’homme pour la raison que les dieux n’existent pas : ce sont au contraire les limites de l’homme relativement au divin qui imposent que l’on s’occupe de cultiver nos facultés dans les bornes de ce qui nous est donné.

Quant aux moyens de la sophistique, qui consistaient en l’exercice et la routine, non pas en l’art, il les rejette (cf. Platon, Gorgias). Pour éprouver la valeur de ses moyens, Socrate part du principe que le signe d’une capacité acquise est le savoir. Or, le signe du savoir est la capacité à transmettre ce que l’on sait. Socrate entreprit donc d’interroger les sophistes sur la nature du juste, du pieux, de la vertu, etc., et il trouva que ces sophistes ne répondaient pas d’une manière satisfaisante et se trouvaient souvent en contradiction avec eux-mêmes. Socrate impute ces défauts aux lacunes théoriques de la sophistique et il soulève plusieurs difficultés inhérentes à cette pratique :

- une communication purement technique ne suscite pas l’art, mais l’imitation ignorante du disciple ;

- un art ne peut être une fin pour lui-même car, en lui-même, il ne rend personne meilleur ;

- en conséquence, pratiquée en tant que pure technique, la sophistique est une routine qui produit indifféremment des choses bonnes ou des choses mauvaises ;

- le résultat de la sophistique est donc la routine dénuée de savoir théorique, l’ignorance, le hasard ;

- cette pratique de l’art est non seulement nuisible, mais elle est impossible : on ne peut rien apprendre par la seule pratique, et ses conséquences sur l’éducation et la politique ne peuvent qu’être catastrophiques.

En conclusion, l’art suppose la science. Alors que les physiologues, selon Socrate, ont eu l’idée de la science sans la matière, les sophistes ont eu l’idée de la matière, mais sans la science. Il apparaît ainsi une conception de la sagesse qui, en réunissant l’art et la science, serait capable de se suffire à elle-même et de former les hommes, et dans laquelle se trouverait le bonheur véritable. Telle est la signification du « Connais-toi toi-même ».

Connais-toi toi-même[modifier]

Empruntée à l'inscription gravée au fronton du temple d'Apollon à Delphes,que l’on devrait à l'un des sept sagesprésocratiques : le philosophe Chilon de Sparte, on peut douter que la devise invite à s'observer, se connaître soi-même en tant que particulier; il s'agit bien plutôt de s'observer en tant qu'être pensant, en s’élevant au-dessus de ses sentiments particuliers et de ses opinions qui ne sont toujours qu’une illusion de données; cette connaissance-conscience ou conscientiel [réf. nécessaire] est d’ailleurs la seule qui soit à notre portée. La science de l’Être des physiologues est en effet une chimère; il reste à connaître ou observer l’homme, mais cette science de l’homme moral est d’une infinie complexité, sa recherche ne semble pas pouvoir prendre fin:

- « Je cherche si je suis un animal plus compliqué que Typhon et plus méchant, ou si ma nature est pure, simple ou claire et participe au divin. » [33]

L’ignorance ou l'aveuglement de soi-même fait l’homme dépendant et esclave de ses opinions ou données. En revanche, la connaissance ou l'observation de notre nature, de ce que nous sommes, nous rend libres et capables de nous suffire à nous-mêmes. C’est là proprement que se constitue l’idée d’une science morale dont l'observation nous rend heureux. Mais cette science socratique soulève plusieurs difficultés relatives à la méthode.

La définition

On attribue à Socrate l’invention de l'interprétation ou de la définition ; la détermination du concept serait alors ce en quoi consiste la science, et il suffirait d’appliquer cette idée abstraite de la science au domaine de l’expérience. Toute sa pensée peut se résumer, selon l’historien de la philosophie Édouard Zeller, à la refondation de la philosophie sur le général - ou concept - comme objet de la science. Son œuvre principale fut donc une invention théorique, si l’on s’appuie, pour étayer cette interprétation, sur le témoignage d’Aristote :

« Socrate traite des vertus éthiques et, à leur propos, il cherche à interpréter ou définir universellement [...] ; il cherche ce que sont les choses. [...] Ce que l'on a raison d'attribuer à Socrate, c'est à la fois les raisonnements inductifs et les définitions universelles qui sont, les uns et les autres, au début de la science. Mais pour Socrate, les universaux et les définitions/interprétations ne sont pas des êtres séparés ; ce sont les platoniciens qui les séparèrent et ils leur donnèrent le nom d'idées[34]. »

Socrate rechercha donc le tí esti (τί ἐστι;, « qu’est-ce que c’est ? »), c'est-à-dire l'essence des choses, mais sans la placer en dehors du monde comme le fera Platon, au grand étonnement, dit-on, de son maître : selon Diogène Laërce, après avoir entendu une lecture du Lysis, Socrate s’exclama : « Comme ce jeune homme me fait dire des choses qui ne sont pas de moi ! »

Mais cette interprétation (de Zeller, de Schleiermacher et Aristote était manifestement de cet avis) fait de la méthode socratique quelque chose d’antérieur à l’éthique ; cela est sans doute vrai pour Platon et pour Aristote lui-même. Mais dans le cas de Socrate, l’interprétation demande que l’on parte de ce qui pour lui faisait question, et non de l’utilisation qui a été faite ultérieurement de sa pensée. Or, pour Socrate, la question est de savoir de quelle manière une science peut être une science qui aurait pour objet la vertu et le bonheur. Les aspects scientifique et moral ne sont donc pas séparables, ni ontologiquement, ni chronologiquement.

Le critère[modifier]

Le critère du savoir ou de l'observation par le savoir de l'observation est pour Socrate l’accord avec soi-même et avec les autres ; c’est dans ce rapport de l’esprit à lui-même que réside la certitude de la connaissance-conscience. La science a pour objet le général. En conséquence, l’analyse morale porte sur ce qu’il y a de commun à des actions, et non sur l’action elle-même. Par exemple : par quoi une action juste est-elle dite juste ? Nous avons une notion du juste, puisque nous l’utilisons pour qualifier certaines actions particulières. Et ce sont des notions de ce type qui permettent l’accord des esprits par le dialogue au-delà des querelles sur les mots. La connaissance est certitude, ce ne sont pas des données. Savoir c'est être certain. Il n'y a pas de savoir sans connaissance, sans certitude. Pour obtenir une certitude, on doit être capable d'observer, de connaître. Moins l'individu a de certitude sur un sujet quelconque, moins on peut dire qu'il considère ce sujet sainement.

Dans ce critère du savoir, nous pouvons citer l'histoire des trois tamis

Les trois tamis (attribué à Socrate)[modifier]

Un jour quelqu'un vient voir Socrate et lui dit[35],[36]:

– Écoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit.

– Arrête ! interrompit le sage homme. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les trois tamis ?

– Trois tamis ? dit l’autre, rempli d’étonnement.

– Oui mon bon ami: trois tamis. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer par les trois tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé si tout ce que tu veux me raconter est vrai ?

– Non, je l’ai entendu raconter et...

– Bien bien. Mais assurément, tu l’as fait passer à travers le deuxième tamis. C’est celui de la bonté. Est-ce que ce que tu veux me raconter, si ce n’est pas tout à fait vrai, est au moins quelque chose de bon ?

Hésitant, l’autre répondit:

– Non, ce n’est pas quelque chose de bon, au contraire...

– Hum, dit le philosophe, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s’il est utile de me raconter ce que tu as envie de me dire...

– Utile ? Pas précisément...

– Eh bien ! dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l’oublier...

Le dialogue[modifier]

Le dialogue (la dialectique) ou la communication qui est rendu nécessaire par l’objet même de l'observation, c’est l’homme. Il s’agit d’une part d'observer sur quels sujets les hommes sont en accord et certains ; et d’autre part d’instruire les autres sur ce dont on a la certitude ou la connaissance/observation. Chaque interlocuteur possède en outre en lui-même le critère qui permet à un dialogue de se dérouler fructueusement, puisque chacun porte en soi la nature humaine que l’on cherche à observer. Pourtant, un des premiers résultats de la recherche socratique est que les hommes ignorent ou n'observent pas souvent ce qu’ils sont ni ce qu’ils font : Charmide est un adolescent réservé, mais il ignore ce qu’est la réserve ; Lachès et Nicias sont courageux, mais ils ignorent le courage. Par là, un résultat au moins est atteint : les interlocuteurs de Socrate apprennent à s’observer (se connaître) eux-mêmes en tant qu'aveugles ou ignorants. Ils se défont de leurs données illusoires sur eux-mêmes et sont forcés de regarder en eux. C’est pourquoi le dialogue a un caractère psychologique très violent. Ménon parle de l’effet de la torpille: tout comme le contact avec le poisson, le contact avec Socrate paralyse et déconcerte. C’est pourquoi certains, comme Alcibiade, fuient Socrate par peur de ce changement de direction du regard vers l’intérieur (l'intériorisation de L. C. de Saint-Martin) :

« Les discours de la philosophie blessent plus sauvagement que la vipère[37]. »

De par ces caractéristiques, la dialectique possède certaines conditions :

« À ceux qui se possèdent et à ceux-là seulement, il est donné d'observer et de rechercher en tout ce qui est le mieux ; et, distinguant les choses par une dialectique d’actions et de paroles, selon les genres auxquels elles appartiennent, de choisir les bonnes et de s’abstenir des mauvaises[38]. »

La dialectique n’est donc pas simplement un moyen de la science, moyen qui s’appliquerait à son objet de l’extérieur, mais elle est essentiellement une partie de la sagesse. Pour Socrate, il faut donc toujours examiner les choses en commun ; pas de conscience de l’homme sans cela.

La maïeutique

Le terme « maïeutique » vient du grec maieutikè : art de faire accoucher. Socrate, fils de Phénarète sage-femme, disait que, comme sa mère faisait accoucher les femmes, lui faisait accoucher les esprits des pensées qu'ils contenaient déjà, sans le savoir ou en être conscients [39].

L’idée d’une maïeutique est déjà présente dans l’idée de la dialectique abordée dans la section précédente. En effet, la stupeur que provoque Socrate tient essentiellement au fait que ses interlocuteurs sont mis face à leurs propres contradictions ; ces contradictions qui naissent de ce regard tourné soudainement sur soi-même engendrent des troubles de l’âme dont elle a besoin de se délivrer. C’est la raison pour laquelle Socrate est comparé par Ménon à un poisson torpille.

Dans les dialogues qu’il entreprend, Socrate est généralement celui qui interroge ; ses questions ont pour but de faire venir à l’observation les idées de ses interlocuteurs, pour en examiner ensuite la cohérence : s’agit-il d’une chimère ou de quelque chose de viable ou d’utile ? Ainsi, dans ces dialogues, Socrate se présente comme celui qui sait, celui qui observe et non pas comme un ignorant ou un aveugle, comme un esprit stérile en ce qui concerne la sagesse, et qui ne possède qu’un seul art, celui de la maïeutique.

L’ironie

Socrate traite avec ironie les fondements de la philosophie. Sa philosophie va contre l’opinion, en grec doxa. S’étonner d’un discours implique un dégagement, une réflexion critique. Celui qui s’adonne à l’étonnement contredit l’opinion et la met à distance. En fait, la philosophie veut penser contre l’opinion commune et c’est pour cette raison qu’elle est un paradoxe (para - doxa). La philosophie est l’école du doute. Socrate est le symbole de la pensée libre et critique car selon lui la tâche du philosophe est de douter et faire douter. On cherche à remettre en cause les idées reçues. Socrate pratique l’ironie. C’est une méthode qui consiste à interroger en feignant l’ignorance. Il l’emploie pour placer ses interlocuteurs face à leurs contradictions. Il faut réussir à leur faire comprendre la formule “je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien”. Socrate est conscient de son ignorance et se moque de la naïveté des personnes qui croient savoir alors qu’elles ne savent pas. En clair, l’ironie sert à faire prendre conscience qu'on est ignorant. Il parvient à démontrer à ceux qui croient savoir, qu'ils ne savent rien et à ceux qui se croient ignorants qu’ils ont des ressources en eux pour atteindre la connaissance.

Le daïmon (δαίμων)[modifier]

Dans ses dialogues, Platon montre un Socrate qui entend une voix en lui-même, la voix de la conscience morale (cf. l’épisode du refus de s’évader dans le Criton) qui apparaît liée aux crises de paralysie. Le bon génie, ou δαίμων, de Socrate apparaît comme la voix qui lui disait ce qu’il ne devait pas faire, elle n’est donc pas protreptique mais aprotreptique. Le démon de Socrate a donc la même fonction vis-à-vis de Socrate que Socrate lui-même vis-à-vis de ses interlocuteurs.

Pour Hegel, l’existence du δαίμων signifie que c’est par son propre discernement que l’homme se décide. Toutefois, si le sujet décide bien par lui-même dans son intériorité, le génie est encore le non-conscient, un extérieur qui se décide, il n’est pas Socrate lui-même : il est son oracle. En tant que Socrate est ce tournant de l’esprit dans son intériorité, le δαίμων occupe précisément le « milieu entre l’extériorité de l’oracle et la pure intériorité de l’esprit » puisqu’il s’agit, à partir de Socrate, pour l’esprit des individus de se substituer aux oracles. Il est, de plus, un état réel, puisque correspondant à des crises de catalepsie où Socrate connaît un dédoublement de la conscience. Le δαίμων excède la conscience de soi tout en la provoquant, il reste atopique car s’il est propre à Socrate, ce dernier ne saurait se l’approprier.

Mais la pensée socratique a aussi un caractère religieux, dans la mesure où par l’oracle de Delphes, Socrate se donne la mission de débusquer les faux sages. Socrate est profondément religieux, voire quelque peu mystique ; on peut parler de foi en un dieu, de l’admiration de ses œuvres et de sa providence. Son œuvre est donc d’inspiration divine, mais elle a en outre une dimension politique qui vise à réformer la Cité (cf. Apologie de Socrate).

Quelques théories sur sa personnalité

La personnalité de Socrate a fait l’objet de nombreuses spéculations. Outre les philosophes et les moralistes, bien des psychologues ont prétendu expliquer le caractère de Socrate. La psychologie et la philosophie du XIXe siècle se sont particulièrement penchées sur ce cas jugé parfois pathologique. De son vivant déjà, un physionomiste pensait voir sur son visage les marques d’une nature intempérante (voir plus haut). Voici, à titre indicatif, quelques éléments qui, sans être incontestables, permettent de voir sous des aspects différents la vie étonnante de ce philosophe.

Somnambule ?[modifier]

On sait que Socrate passait à certaines occasions plusieurs heures immobile, absorbé dans une méditation. Platon en a fait une description dans Le Banquet. On a pu assimiler ces états à des extases intellectuelles (c’était l’avis des Anciens), mais la durée exceptionnelle de ces extases (vingt-quatre heures selon Platon) a un caractère excessif qui suggère que Socrate traversait en réalité des crises de catalepsie[40]. Certaines descriptions révéleraient ainsi les symptômes du somnambulisme :

« Parmi les travaux et les exercices volontaires par lesquels Socrate cherchait à s’aguerrir contre la souffrance, voici, dit-on, une des épreuves singulières qu’il s’imposa maintes fois : on prétend que souvent il restait debout dans la même attitude, la nuit, le jour, d’un soleil à l’autre, sans remuer les paupières, immobile à la même place, les regards dirigés vers le même point, plongé dans des pensées profondes, comme isolé de son corps par la méditation. »

— Aulu-Gelle, Les Nuits Attiques

Aliéné ?

Les hallucinations auditives de Socrate, que ce dernier attribuait à un dieu (Apollon) et qui l’interrompent dans ses paroles ou dans ses actes, ressemblent, pour les médecins du XIXe siècle, à des symptômes d’aliénation mentale[réf. nécessaire]. En effet, les récits sur certains épisodes de sa vie décrivent des comportements inexplicables, tels le fait d’interrompre une discussion, d’agir comme s’il était seul, puis de reprendre la conversation comme si rien ne s’était passé.

Héros tragique ?[modifier]

La conception de l’immortalité de l’âme de Platon va à l’encontre de l’esprit tragique. Il semble soutenir la thèse d’un Socrate excédant la tragédie. Toutefois, Platon utilise la tragédie dans une autre acception : il en perçoit la force de fascination et en sent la dimension sacrée. Le héros viole la loi mais reste terrifié par son inviolabilité. Platon va donc récupérer cette puissance de fascination en montrant que la philosophie accomplit la tragédie : la vérité de la tragédie est la tragédie de la vérité, de sorte que Socrate est présenté comme le héros tragique par excellence. « Tel un héros tragique, je vais vers mon destin » (Phédon.)

Pour Hegel, Socrate est un héros tragique. Il est celui qui est à lui-même sa propre justification qu’il oppose à celle de la cité. Le peuple athénien et Socrate sont tous deux l’innocence qui est coupable et expie sa faute, le conflit qui en résulte est celui d’un droit qui en affronte un autre puisqu’il s’agit pour Socrate de substituer à l’oracle la conscience de soi individuelle. Cette conscience est donc un nouveau dieu non reconnu. C’est en cela que l’accusation contre la faute capitale de Socrate est entièrement fondée : puisqu’il est le héros tragique qui a reconnu et exprimé le principe supérieur de l’esprit.

Pour Nietzsche, le véritable responsable de la mort de la tragédie est Socrate en tant qu’il est le premier nihiliste, ruinant l’esprit grec de la tragédie : il nie la dimension dionysiaque de la vie. (cf. Théorie de Nietzsche.)

Le Socrate d’Hegel

Dans la philosophie hégélienne, l’ensemble des représentations élémentaires n’est pas d’emblée conscient ; toutefois, l’esprit tend à prendre conscience de lui-même. Pour cela, il doit sortir de lui-même afin de s’objectiver et ainsi s’approprier son contenu (par exemple, production d’objets = extériorisation des capacités de l’homme). Ce mouvement dialectique est celui de l’Aufhebung, c'est-à-dire du dépassement de la contradiction en soi/pour soi tout en la maintenant.

Rappelons également que chez Hegel, l’esprit est vu comme spiritualité d’un peuple ; il se manifeste à lui-même par l’art, la religion et enfin la philosophie. En Orient, l’esprit est conçu comme substantiel mais inaccessible (c'est le sens des pyramides impénétrables, de la Sphinge aux yeux clos...), alors qu'en Occident, l’esprit est souverain mais conçu comme subjectivité consciente d’elle-même : « Les individus sont le lieu dans lequel l’esprit parle de lui-même ». C'est pourquoi les statues des dieux sont des hommes et que les temples sont ouverts sur le monde. Ce passage de l’un à l’autre est auguré dans le mythe par Œdipe et dans la philosophie par Socrate.

Ce qu’explique Hegel, c’est que lorsque la Sphinge pose à Œdipe la grande question : « Qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir ? », elle lui demande en vérité « Qui est l’esprit ? » (car de même que le Soleil passe du matin au midi puis au soir, l’esprit se meut de l’Orient à l’Occident) ; ainsi, lorsqu’Œdipe répond « C'est l'homme », il signifie que « l’esprit est dans l’homme » et c’est pourquoi la Sphinge meurt, parce qu’elle représente l’Esprit de l’Orient (où l’esprit est le mystérieux inatteignable pour l’homme) et qu’Œdipe représente l’Esprit de l’Occident (où l’esprit est dans l’homme).[réf. nécessaire] Œdipe est le chercheur de l’énigme, d’une vérité qui, une fois découverte, l’entraîne à se crever les yeux (i.e. fermer les yeux du corps pour ouvrir ceux de l’esprit). Ainsi, à l’image d’Œdipe,

« Socrate est le tournant de l’esprit dans son intériorité. »

Il est celui qui se réclame du γνῶθι σεαυτόν (« Connais-toi toi-même »), inscription qu’on peut d'ailleurs également trouver dans le temple delphique où la pythie avait annoncé à Socrate qu’il était « le plus sage ». Faisant de « l’esprit universel unique » un « esprit singulier à l’individualité qui se dessine », Socrate fait de la conscience intérieure l’instance de la vérité et donc de décision. Il est ainsi en rupture avec la part d’Orient chez les Grecs. Il est celui qui affirme que l’esprit est dans l’homme.

Le Socrate de Kierkegaard

En tant qu’il veut rendre à nouveau possible l’esprit (au sens hégélien) chrétien comme tel, Kierkegaard se présente lui-même comme le Socrate du christianisme. Il s’agit pour lui de pratiquer l’ironie socratique à l’encontre du christianisme (et non pas d’intégrer la théorie de la réminiscence à la foi chrétienne).

Il part en effet du principe que ce qui constitue l’événement Socrate (au contraire de ce qui constitue l’événement Christ) est précisément son ironie. Pour Hegel, il advient que l’ironie soit la marque de la subjectivité, en tant que cette ironie, bien qu’elle soit négative en elle-même, est avant tout une transition vers la positivité de la subjectivité se décidant par elle-même. Toutefois, bien que Kierkegaard conçoive cette négativité, il ne reprend pas l’idée de transition, il voit l’ironie comme négativité radicale (car négativité comme vérité), elle est donc proprement paradoxale, c'est-à-dire anti-dogmatique, ce qui restitue à l’individu la possibilité de s’exposer à soi-même. Elle fait advenir l’expérience du non-savoir comme exigence d’une vérité qu’aucune doctrine ne saurait combler.

Socrate est un vide sur lequel se sont édifiées les personnalités et les doctrines, c’est pour cela qu’il est événement ; toutefois, « Socrate se consacra tellement à l’ironie qu’il en succomba ».[réf. nécessaire] Ce qui n’empêche pas Kierkegaard de vouloir être le Socrate du christianisme afin de le vider de son contenu doctrinal et de l’exposer à l’événement Christ et à sa propre spiritualité.

C’est en cela que Kierkegaard affirme que « la ressemblance entre le Christ et Socrate repose essentiellement sur leur dissemblance ».[réf. nécessaire] En effet, le point commun essentiel entre le Christ et Socrate est leur statut d’événement de l’histoire: ils étaient tous deux porteurs d’une vérité qui n’a pu jaillir d’elle-même au cœur de l’homme. Ils sont tous les deux porteurs du surgissement de quelque chose d’imprévu, aux conséquences multiples, dont il ne faut pas rester tributaire.

Les doctrines philosophiques se posent en effet toujours en référence à Socrate en tant qu’événement, mais par là même elles rendent Socrate invisible. Il s’agit dès lors d’en dégager le concept fondamental : l’ironie. Cette ironie, en tant que négativité radicale et proprement paradoxale, se constitue alors comme un vide sur lequel s’édifient les personnalités et doctrines. Elle n’engage pas l’individu dans une spiritualité, elle est vide.

Le concept de l’événement Christ, au contraire, n’est pas dans l’ironie. Il s’agit d’un rapport de l’individu à sa spiritualité. Alors qu’avec Socrate il s’agissait d’un pur rapport de négativité, avec le Christ il s’agit d’une incitation à une autre spiritualité. Autrement dit, la rencontre avec le christianisme engage l’individu dans toute sa spiritualité; dès lors, par rapport à l’événement, les individus abandonnent leur vie pour la spiritualité chrétienne.

Le Socrate de Nietzsche

« Socrate est le tournant décisif de l’histoire universelle »

— Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles

Friedrich Wilhelm Nietzsche voit en Socrate un cas d’hyperrationnalité provoqué par le désordre des instincts. Selon Nietzsche, Socrate, pour lutter contre ses violents désordres intérieurs, avait besoin de s’appuyer sur la raison pour ne pas sombrer complètement. Cette répression des instincts fait de lui un fanatique de la morale chez qui « tout (...) est exagéré, bouffon, caricatural ; [et où] tout est, en même temps, plein de cachettes, d’arrière-pensées, de souterrains. » (Le Crépuscule des idoles)

En détruisant la tragédie, Euripide tout aussi bien que Platon augurent pour Nietzsche l’ère nouvelle du nihilisme où l’homme n’est plus dans l’affirmation de soi mais seulement dans la justification de soi. C’est le sens de la sophistique, dont Socrate est le meilleur maître car c’est par elle qu’il ruine l’esprit grec.

L’oracle de Delphes annonçait que Socrate était « le plus sage » mais cette sagesse est celle de la recherche du Souverain Bien par le bon sens et le savoir, une sagesse rationnelle qui s’oppose à la sagesse instinctive des Grecs (cette dynamique de création par un débordement enthousiaste, par l’intuition du grand, du sublime et du noble). Et c’est précisément cette sagesse que Socrate condamne en dénonçant l’incapacité des « petits maîtres de la cité » (qui sont en fait des artistes et politiciens effectifs) à décrire leur création. Socrate est un esprit faible incapable de création qui va démolir la Grèce et annoncer le principe d’une culture nouvelle, celle de la morale platonicienne, qui renvoie tout à la rationalité. C'est d’ailleurs le sens de ce δαιμων socratique, uniquement là pour retenir Socrate: il est le signe d’une inversion où l’instinct est restrictif et la morale créatrice, et où il y a perversion de la relation conscience/instinct.

Socrate n’est donc pas qu’un sophiste, il est le pire des sophistes, en tant qu’il s’emploie à démolir ses interlocuteurs, il ne s’agrandit qu’en rapetissant l’autre : il n’est donc porté que par le ressentiment du faible (que Nietzsche lie d'ailleurs à sa laideur). Au lieu d’affirmer le tragique de l’existence, il tente de la contrôler et de la justifier par une morale du savoir où le mauvais n’est jamais qu’un ignorant. Il fait un « saut mortel dans le drame bourgeois » où l’individu n’a qu’à se justifier sans assumer son destin tragique. Socrate est un pessimiste nihiliste qui dégrade la valeur de la vie, sa pusillanimité ne reposant que sur une dégradation de la volonté de puissance.

Nietzsche va même plus loin en montrant que ce Souverain Bien dont Platon se réclame, Socrate le considère comme étant celui de ne jamais être né. Puisqu’il voit la vie comme une maladie, il affirmera même à l’orée de sa condamnation devoir « un coq à Asclépios ». Parce qu’Asclépios est le dieu guérisseur, Socrate lui doit un tribut, puisqu’il le délivre, le guérit de la vie en lui donnant la mort.

« Socrate voulait mourir : ce ne fut pas Athènes, ce fut lui-même qui se donna la ciguë, il força Athènes à la lui donner... »

— Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles

Le Socrate de Lacan

Rappelons brièvement que chez Lacan, la compréhension du désir passe par l’objet inatteignable que constitue La Chose et qui entraîne l’insatisfaction perpétuelle du désir. L’analysant cherche quel est l’objet de son désir, et donc sa complétude ontologique. Le langage étant un cercle clos, le sujet ne parvient pas à entrevoir la signification des symboles qu’il présente. Or l’analysant pense que l’analyste sera capable de lui révéler la signification symbolique de ses désirs qu’il exprime par le langage, qu’il est ce Grand Autre qui détient les clefs du langage. Lacan pense que l’analyste est alors en mesure de lui faire découvrir que le Grand Autre n’existe pas et qu’il n’y a pas de signification, son rôle est donc de faire assumer « le manque à être ».

Socrate est donc cet analyste qui au travers de ses dialogues cherche la définition du sens des choses. Certains croient dès lors qu’il peut avoir ainsi accès au Souverain Bien (de même que l’analysant croit que l’analyste possède les clefs du langage) alors même que les dialogues socratiques sont purement aporétiques. Socrate confronte ses interlocuteurs à leurs propres contradictions, il les pousse à réfléchir sur leurs représentations pour qu’ils soient cohérents. Sa position en tant qu’antidogmatique n’est transitive vers aucun savoir : il s’agit au contraire de faire comprendre qu’aucun savoir n’est possible.

C’est là le but de l’analyste, faire comprendre à l’analysant que l’objet final du désir n’est ni connaissable, ni accessible. Et c'est en cela que Lacan dit que

« Socrate [est le] précurseur de l’analyse. »

Socrate dans l’histoire de l’art

- Jacques-Louis David, La Mort de Socrate, peinture, 1787, MET, New-York

- Erik Satie, Socrate, pièce pour piano et voix

- Roberto Rossellini, Socrate, 1970

On n'a pas assez considéré que Socrate a été le fils d'un tailleur de pierres et que lui-même s'est adonné à la sculpture.Pourtant cet univers éclaire singulièrement son mode de pensée.La recherche de la forme (,notamment humaine) par les deux méthodes apparemment antinomiques mais qui se rejoignent à la"peau"de l'oeuvre terminée:à savoir le modelage et la taille correspondent mot à mot (particulièrement pour la deuxième,pénible et lente) à la méthode socratique de recherche de la vérité.De plus,chacun peut voir, sans voir,que les muscles et organes sous -jacents (cachés,mais intuitifs en tous les hommes) concourent si puissamment à la "vérité "de l'oeuvre,que certains sculpteurs ont fait une méthode de modeler par couches successives de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi procèdent également les experts qui reconstituent un visage à partir d'un crâne réduit à l'ossature.La méthode inverse,la taille, présuppose la recherche lente par élimination des scories, de la vérité sous- jacente et cachée du corps limité enfermé au sein d'un amas de possibles limités, cerné par une infinité d'erreurs possibles .Et il faut insister sur le fait que dans la taille,toute erreur (en trop) par l'enlèvement non réfléchi d'un éclat irréparable, détruit par un seul geste irréfléchi ou hasardeux la vérité de toute l'oeuvre. Enfin le regard limité à l'enveloppe extérieure singulière présuppose la connaissance ordonnée du contenu caché mais nécessaire que l'on sent être commun à tous les modèles.Claude Palay Socrate sculpteur(2010)

Bibliographie

(par ordre historiqu

Socrate n’a rien écrit. Il ne reste que des témoignages.

- Aristoxène de Tarente est le premier à avoir écrit une vie de Socrate dont il reste quelques fragments. Il y eut bon nombre de biographies de Socrate, mais aucune n'est parvenue intégralement, et il en est de même des histoires de la philosophie antique (cf. Philodème de Gadara, auteur d’un Sur Socrate).

- Aristophane, Les Nuées. En ligne [1].

- Les dialogues de Platon jeune, dans sa période socratique (-399/-390) : Hippias mineur (Petit Hippias) (sur le faux), Ion (sur l’Iliade), Lachès (sur le courage), Charmide (sur la sagesse morale), Protagoras (sur les sophistes), Euthyphron (sur la piété). Trad. en ligne [2].

Pour ce qui concerne le procès de Socrate, dans son déroulement :

-

- Théétète : Socrate, à la fin du dialogue, doit se rendre au portique de l’Archonte-roi qui juge les affaires de religion [3].

- Euthyphron : dialogue près du Portique royal, juste avant le passage de Socrate devant l’Archonte-roi [4].

- Apologie de Socrate : procès, discours et condamnation de Socrate [5].

- Criton : Socrate, en prison, refuse de s’évader pour rester conforme à l’idée de justice [6].

- Phédon : exécution de Socrate [7].

- Lettre VII de Platon.

- Xénophon, Apologie de Socrate (Ἀπολογία Σωκράτους), (apocryphe) En ligne [8].

- Xénophon, Mémorables (Ἀπομνημονευμάτων). En ligne [9].

- Aristote, Métaphysique, I, 6 et XIII, 4.

- Aristote, Éthique à Nicomaque, VI, 3. [10].

(Les témoignages d’Aristote sur Socrate sont réunis dans Le témoignage d’Aristote sur Socrate, de Th. Deman, 1942).

- Cicéron, À Atticus, XIV, 9, I.

- Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, Livre II. En ligne [11], [12].

- Dante cite Socrate au Chant IV de l'Enfer, première partie de la Divine Comédie : « Puis ayant levé un peu plus les yeux, je vis le maître de ceux qui savent , assis au milieu de la Camille philosophique. Tous l’admiraient, tous lui rendaient honneur. Là je vis Socrate et Platon , qui se tiennent plus près de lui que les autres ; Démocrite , qui soumet l’univers au hasard ; Diogène ...[41] »

Études[modifier]

(par ordre chronologique)

- Nietzsche, La Naissance de la tragédie (1872)

- Nietzsche, Le Crépuscule des idoles (1888), § Le problème de Socrate

- Émile Boutroux, Socrate, fondateur de la science morale (1913), (voir lien externe)

- Emile Bréhier, Histoire de la philosophie, tome I, Paris, F. Alcan, 1926-1927

- Ross W.D., « Le problème de Socrate », Proceedings of the Classical Association 30, 1933, pp. 7-34

- Festugière A.J., Socrate, Paris, Flammarion, 1934

- Humbert J., Socrate et les petits socratiques, Paris, PUF, 1967

- François Châtelet, Histoire de la philosophie, 1 : La philosophie païenne, Hachette, 1972

- Claude Mossé, Le Procès de Socrate, Bruxelles, Complexe, 1987

- Gregory Vlastos, Socrates. Ironist and Moral Philosopher, Cambridge : Cambridge University Press 1991 (trad. française : Socrate. Ironie et philosophie morale, Paris, Aubier 1994)

- Olivier Postel-Vinay, Le taon dans la cité - Actualité de Socrate, Descartes & Cie, 1994

- Mansour Rahbani, Les derniers jours de Socrate (en arabe), 1998

Notes[modifier]

- D'après Lucien de Samosate, dans De la danse, Socrate n’apprit la danse que dans sa vieillesse. Xénophon représente ainsi le vieux Socrate dansant dans sa maison

- Platon raconte dans le Phédon que Socrate composa des fables alors qu’il était en prison

- Diogène Laërce Vie et doctrine des philosophes illustres, livre II, 42

- Cratyle (A 11). Le passage laisse cependant penser que Socrate est ici ironique et qu'il n'a pas effectivement été disciple de Prodicos. (Cf. Gilbert Romeyer-Dherbey, Les Sophistes, PUF, coll. "Que sais-je ?", p.57).

- cf. par exemple Plutarque, Vie de Périclès, 24

- Pausanias, I, 22, 8. Diogène Laërce, II, 19.

- Mémorables, I, 2, 1

- Platon, Phédon, 98b.

- Platon, Protagoras, 341a, 358a.

- Platon, Apologie, 23b.

- Platon, Apologie de Socrate, 21d.

- Platon, Apologie de Socrate, 21a ; 28e.

- Platon, Apologie de Socrate, 30e.

- Platon, Apologie de Socrate, 21a. Diogène Laërce, II.

- Platon : Euthyphron, 3b ; Alcibiade, 103a à 105e ; Xénophane, Mémorables, I, 1, 2-4.

- la fille issue de la troisième génération après le général vainqueur à la Aristide

- Athénée/Deipnosophistes, Livre XIII

- Xénophon, Mémorables, I, 2.

- Platon, Apologie, 19b, 26-27, 36-37. Xénophon, Mémorables, IV, 4, 4 ; IV, 8, 4.

- Platon, Apologie de Socrate, 24b c ; Xénophon, Mémorables, I, 1 ; Diogène Laërce, II, 40.

- Xénophon, Mémorables, I, 2, 12-47.

- Bernard Louis, Socrate et les sophistes, Université de Louvain, 1970

- Platon, Phédon, 99a.

- Platon, Phédon, 118a.

- Platon, La République.

- Cicéron, Du destin, V, 10.

- Cicéron, Tusculanes, IV, 37.

- Porphyre de Tyr, Histoire des philosophes, p. 213, éd. Nauck. cité dans Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, I. La période hellénique, Ch.II Socrate.

- Critique of Socrates:The Great Philospher [archive] par Viram, traduction de Carolune.

- Métaphysique, Livre A, 6, 987.

- Mémorables, IV, 2, 11.

- Évidemment, dans Les Nuées.

- Phèdre, 230a

- Métaphysique, Livre M, 4, 1078b.

- Bhante Walpola Piyananda, The Bodhi Tree Grows in L.A.: Tales of a Buddhist Monk in America, Shambhala Publications, 2008, p. 16 [archive]

- Que savoir ?, Editions Le Manuscrit, (ISBN 9782748162356), p. 197 [archive]

- Le Banquet.

- Mémorables, IV, 5, 11.

- (Théétète, 148 e).

- cf. F. Lélut, Du démon de Socrate : spécimen d’une application de la science psychologique à celle de l’histoire.

- Commedia, Inf. IV, 134 (texte original) - Trad. Lamennais

Republications

- Cet article est partiellement ou en totalité issu du site Socrate : le grand philosophe, le texte ayant été placé par l’auteur ou le responsable de publication sous la licence Creative Commons paternité partage à l'identique ou une licence compatible.

Articles connexes

- Sage

- Dialectique

- Les Socratiques :

- Euclide de Mégare (v.450 - 340)

- Antisthène (-444 ~ -371)

- Andocide (v. -440 ~ v. -392)

- Aristippe de Cyrène (-435 ~ -355)

- Xénophon (v. -430 ~ v. -355)

- Platon (-428 ~ -347)

- Eschine de Sphettos

- Charmide ( ? ~ -404)

- Criton(v. -470 ~ ?)

- Critias(v. -450 ~ -403)

- Chéréphon ( ? ~ v. -400)

- Phédon d'Élis

- Cébès

- Simias

- Aristodème

- Phédondès

Liens externes

- (en) Socrates at the Encyclopedia channel (230 biographical films about historical figures).

- La maïeutique socratique

- Socrate était-il fou ? (Désiré-Magloire Bourneville, Journal de médecine mentale, tome IV, Éditions Masson, Paris, 1864)

- Socrate et les sophistes à travers le Gorgias de Platon

- Socrate

- Académie Socrate

- Les philosophes antiques à notre secours

- Charles Hummel, « PLATON (-428/-348) », UNESCO : Bureau international d’éducation, 1994. Consulté le 25 septembre 2008 : voir les pages 5-6 qui renseignent sur la pédagogie Socratique.